Meldungen 2017

15. Dezember 2017

Über die Chancen und Risiken der Digitalisierung der Energiesysteme diskutierten Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beim 7. Trialog zur Energiewende.

11. Dezember 2017

Die ESYS-Analyse „Pfadabhängigkeiten in der Energiewende. Das Beispiel Mobilität“ zeigt Strategien für den Umgang mit Pfadabhängigkeiten in Energiesystemen auf.

15. November 2017

Wie können die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr stärker miteinander verknüpft werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Diskussionsforums Energie.System.Wende. von ESYS.

14. November 2017

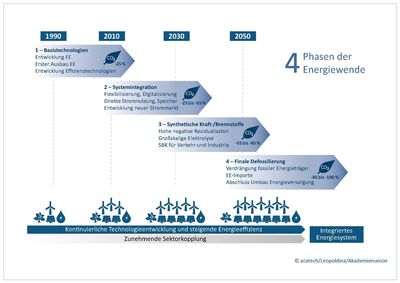

Nur durch einen klaren Kurswechsel zu mehr Sektorkopplung lassen sich die Klimaziele langfristig erreichen, stellt ESYS in einer jüngsten Stellungnahme fest.

06. Oktober 2017

Welche Potenziale bieten synthetische Kraftstoffe für ein klimafreundliches Energiesystem? Für seine Forschungsarbeit zu diesem Thema wurde Robert Schlögl mit dem Eni Award ausgezeichnet.

18. Juli 2017

Stefan Gößling-Reisemann von der Universität Bremen diskutierte auf einer Veranstaltung der Deutschen Umwelthilfe zum Thema „Das Energiesystem resilient gestalten“ über digitale Energiesysteme.

14. Juli 2017

Beim sechsten Trialog der HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform und ESYS diskutierten Energiefachleute über das Gesetzespaket „Saubere Energie für alle Europäer" der EU-Kommission.

14. Juli 2017

Dirk Uwe Sauer von der RWTH Aachen ist neuer Direktoriumsvorsitzender und damit Sprecher des Akademienprojekts „Energiesysteme der Zukunft“ (ESYS).

27. Juni 2017

Während der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin diskutierten Energiefachleute über nachhaltige Mobilität und die Bedeutung von Elektroautos in der Verkehrswende.

24. Mai 2017

Digital vernetzte Infrastrukturen sind verwundbar. Wie also lässt sich ein Blackout vermeiden? Antworten gibt die neueste ESYS-Stellungnahme „Das Energiesystem resilient gestalten“.

23. Mai 2017

Auf dem Zukunftskongress „Energieoffensive 2030“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) diskutierten Energiefachleute über internationale Kooperationen im Innovationsmanagement.

11. April 2017

Eine von acatech und dem BDI organisierte Delegationsreise in die USA widmete sich den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der Energiewende in Deutschland und den USA.

06. April 2017

Welche Rolle spielt der Stromnetzausbau für das Gelingen der Energiewende in Deutschland? Diese Frage diskutierte ESYS in einer Veranstaltung der Reihe „acatech am Dienstag“.

23. März 2017

In einem Impulspapier fordern 22 Wissenschaftler*innen ein unabhängiges Expertengremium zur Begleitung der globalen Energiesystemtransformation. acatech unterstützt diese Forderung.

15. März 2017

Die jüngste ESYS-Stellungnahme „Verbraucherpolitik für die Energiewende“ befasst sich mit dem Energieverbrauch der Privathaushalte in Deutschland und der Rolle von Verbraucher*innen in der Energiewende.

08. Februar 2017

Für den Ausbau der Erneuerbaren müssen weiterhin verschiedene Metalle importiert werden. Wie Deutschland unabhängiger von Rohstoffimporten werden kann, beschreibt die neue ESYS-Stellungnahme.

06. Februar 2017

Was bewirkt der Klimaschutzplan 2050 und auf welche energiepolitischen Fragen kann ESYS Antworten geben? Darüber diskutierten ESYS-Mitglieder auf ihrer internen Konferenz in Berlin.

13. Januar 2017

Der fünfte Trialog der HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform und des Akademienprojekts ESYS in Berlin widmete sich der Frage nach einem klimafreundlichen urbanen Mobilitätssystem.