Meldungen 2019

22. November 2019

Bei der jüngsten Veranstaltung „Energie.Wende.Punkte.“ im Deutschen Bundestag diskutierte ESYS über den Einsatz und Import von Wasserstoff in Deutschland.

20. November 2019

Wie kann Deutschland den Wandel der Energieversorgung effizient und nachhaltig gestalten? Die Jahresveranstaltung des Akademienprojekts ESYS nahm Herausforderungen und Lösungsansätze in den Blick.

02. Oktober 2019

Im jüngsten acatech am Dienstag diskutierte ESYS in einer öffentlichen Veranstaltung über Chancen und Risiken der Bioenergie.

26. September 2019

Im Zentrum eines Fachgesprächs mit ESYS standen Chancen und mögliche Risiken digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Energiewende.

20. September 2019

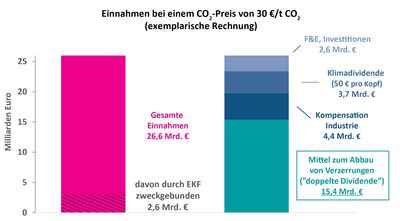

Am 20. September hat die Bundesregierung ein Eckpunktepapier zur Erreichung der Klimaziele 2030 vorgelegt. Felix Müsgens (BTU Cottbus) und Dirk Uwe Sauer (RWTH Aachen) bewerten die Beschlüsse aus ihrer Perspektive.

06. September 2019

Fachleute des Akademienprojekts ESYS geben der Bundesregierung zehn systemübergreifende Punkte für eine gelungene Energiewende mit auf den Weg.

05. September 2019

Auf der jüngsten Veranstaltung „Energie.Wende.Punkte.“ im Deutschen Bundestag diskutierte ESYS über eine Reformierung des Energiesteuersystems.

03. September 2019

Was muss passieren, damit sich klimaschonende Technologien am Markt etablieren? Fachleute des Akademienprojekts ESYS haben Leitlinien für ein effizientes und effektives Marktdesign entwickelt.

18. Juni 2019

Welche Mechanismen tragen dazu bei Netzengpässe zu vermeiden? Darüber diskutierten Experten beim ESYS-Fachgespräch „Strommarkt 2.0 – Management von Netzengpässen“.

17. Juni 2019

Wie wird die Mobilität klimafreundlich? Darüber diskutierten Energie- und Mobilitätsfachleute bei einer Veranstaltung des Fritz-Haber-Instituts und ESYS zur Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin.

29. Mai 2019

Am 26. Mai sprach Ulrich Glotzbach, Leiter der Geschäftsstelle ESYS, auf dem Think20 (T20) Summit in Tokio über die Herausforderungen und Chancen der globalen Energiewende.

17. Mai 2019

Was sind die nächsten Schritte in der Energiewende, und wie kann ESYS dazu beitragen? Darüber wurde auf der ESYS-Konferenz in Berlin diskutiert.

14. Mai 2019

Fachleute des Akademienprojekts ESYS nennen in der neuen Publikation „Kurz erklärt!“ vier Hauptgründe, warum die Emissionen in Deutschland nur langsam sinken.

13. Mai 2019

Welche Rolle spielt die Kernenergie für die künftige Weltstromerzeugung und fürs Klima? ESYS kommt zu dem Schluss, dass Kernenergie in Zukunft kaum noch konkurrenzfähig sein wird.

13. Mai 2019

Warum CO2-freier Strom kostengünstiger mit Erneuerbaren anstatt mit Atomstrom produziert werden kann, erklärt Dirk Uwe Sauer (RWTH Aachen) in seinem Standpunkt für den Tagesspiegel.

29. April 2019

Ist die Biomasse eine klimapolitische Allzweckwaffe? Nein, schreiben Daniela Thrän vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und Gernot Klepper vom Institut für Weltwirtschaft Kiel in ihrem Standpunkt.

28. März 2019

ESYS hat in seiner jüngsten Analyse „Partizipation und Kommunikation in der Energiewende“ verschiedene Instrumente für eine faire und sozialverträgliche Energiewende untersucht.

22. März 2019

Fachleute aus Wissenschaft und Praxis diskutierten bei den Münsteraner Gesprächen zum Umwelt- und Planungsrecht das EU-Legislativpaket „Saubere Energie für alle Europäer“.

20. März 2019

Expert*innen diskutieren in einem Artikel im Tagesspiegel Background Energie & Klima den Referentenentwurf des Klimaschutzgesetzes.

28. Februar 2019

Als vielfältigster Energieträger unter den Erneuerbaren kann Bioenergie einen Teil der Klimaschutzlücke schließen, muss dafür jedoch nachhaltiger hergestellt und eingesetzt werden als bisher.

25. Februar 2019

Welche Verhaltensänderungen der Weg zur Klimaneutralität erfordert und welche Chancen er für die Lebensqualität bietet, diskutierten Fachleute beim Trialog der HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform und ESYS.

20. Februar 2019

ESYS, der Bundesverband der Deutschen Industrie und die Deutsche Energie-Agentur haben sieben Handlungsfelder für eine beschleunigte Energiewende vorgelegt.

15. Februar 2019

Sabine Schlacke (Universität Münster) und Sascha Müller-Kraenner (Deutsche Umwelthilfe) diskutierten mit Abgeordneten des Bundestages über die neue EU-Governance-Verordnung.

30. Januar 2019

ESYS-Mitglieder Sabine Schlacke (WWU Münster) und Michèle Knodt (TU Darmstadt) erklären in ihrem Standpunkt, wie der Kohleausstieg europäisch gedacht werden kann.

29. Januar 2019

ESYS-Wissenschaftler*innen kommentieren in persönlichen Standpunkten den Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“.